Apuntes sobre la escritura de guiones en estos tiempos

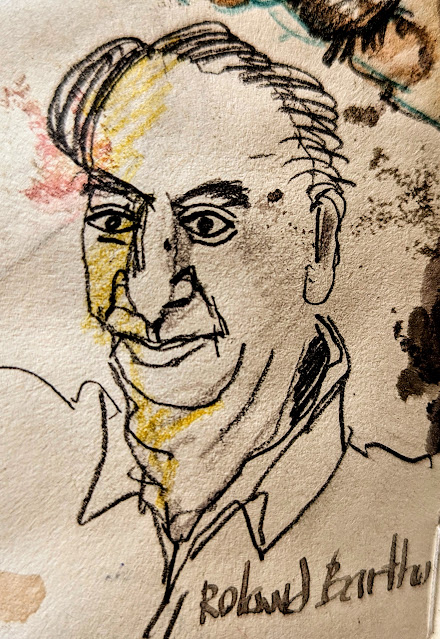

Infinitamente agradecido a Jorge Ruffinelli uno de los grandes

críticos de nuestro continente, por eso deseo ofrecer unas cuantas

ideas sobre cine, aprovechando la presencia de ustedes, respetable

público, en esta presentación

No son pocos que piensan que el cine, a pesar de los avances de la

tecnología y de la cantidad de producción que se ha incrementado

en los últimos años, y del acceso que se tiene ahora mediante

varias ventanas de distribución y espacios alternativos, algunos al

margen de ley; en los últimos tiempos ha perdido algo que les era

esencial, algo que amaban y porque el habían entregado parte de

sus vidas.

Fueron testigos activos de batallas victoriosas contra aquellos que

deseaban hacer del séptimo arte un simple espectáculo, para

mostrar, por ejemplo, con gran despliegue de efectos, catástrofes

en tierra, aire o mar; testigos de batallas contra aquellos que

buscaron sacar provecho económico (“cine de exploitation”)

cruzando la línea de la moralidad y “el buen gusto”; batallas

ganadas contra aquellos que deseaban ponerse a la altura de las

groserías de los adolescentes a punto de perder la virginidad.

Pero ahora muchos de esos testigos piensan que todas las batallas

están perdidas. Muchos han dejado de escribir sus críticas, o ya no

tienen medios que se las publiquen; otros se han pasado de la

crítica a simplemente reseñar series, miniseries y shows del

streaming, y algunos simplemente han dejado de ver lo que ahora le

llaman cine para refugiarse en la literatura o la pintura.

Todas estas señales parecen indicar que ahora esos amantes de

antaño perdieron vigencia. Ahora encontrar y leer una crítica de cine

es algo excepcional.

Tal vez, de lo estoy hablando, lo atestigüe la última película de

Víctor Erice, que justamente que lleva el título de “cerrar los ojos”.

Que por cierto no se estrenó en nuestra ciudad.

Ahora, se pisa sobre seguro, a la gran industria, en general, le da

pereza arriesgar, a pesar de la gran cantidad de producciones que

se hacen: se hacen pocas cosas nuevas, (en la actualidad más del

70% de las producciones son remakes, secuelas, precuelas, spin

offs o adaptaciones de obras que ya fueron adaptadas, o de

novelas emblemáticas o éxitos de ventas)

Hoy en día es muy riesgoso hacer obras que rotule nuevos

caminos, que indague o propongan nuevos cánones, (en rigor, si

hay un mínimo espacio para un reducido grupo aristocrático

minoritario que trabajan deconstruyendo los lenguajes con sencillos

presupuestos). Y de alguna manera también conlleva un riesgo

mirar esas obras.

¿Cómo es que llegamos a este lugar? ¿Dónde encontrar sus i

inicios, o las primeras señales de esa pérdida? ¿Qué sucedió?

Creo que sucedieron varias cosas a la vez, es un cambio de era. Y

yo no soy ni él más calificado, ni el indicado para entender y

explicar esos acontecimientos y gestos como los vuelos de las

mariposas.

Y lejos de dar quejas y explicaciones aprovecho para de poner en

su consideración un par de ideas, muy simplificadas y tal vez

esquemáticas, solo como un punto de partida. solo como centros

que patea desde tiro de esquina un futbolista, a la espera de que

alguno le meta cabeza en esto, y la emboque; en realidad solo se

trata de lanzar un par de hipótesis provisorias, que seguramente

van a cambiar o termine abandonándolas y tienen que hacerlo,

porque sabemos que sucede cuando las ideas no circulan como la

sangre.

Antes el cine por suerte crecía y provocaba con muchas películas

que se hacían al margen de la gran industria y se luchaba para

poder ver y hacer circular ese otro cine; hecho por cineastas

jóvenes de las otras partes de mundo que se rebelaban contra la

sumisión de un cine a imagen y semejanza del cine de la gran

industria.

Esas otras nuevas cinematografías revisaban y hacían sus propias

propuestas; y entre los argumentos principales que cuestionaban

estaba la manera de contar historias, entre esas discusiones se

cuestionaba cuan alejadas o en contraposición deberían ser

estructuradas las historias con relación al texto: la poética de

Aristocles sobre la manera de hacer tragedias.

En ese debate es que algunos defendían armar los guiones a partir

del texto de Aristóteles y otros más bien pensaban que era tiempo

de desterrarlo y crear nuevas maneras de estructuras los dramas de

los personajes, como lo estaban haciendo él teatro de Becket o

Lo cierto es que hasta ahora sigue presente la cuestión de usar o

no como punto de partida la poética de Aristóteles para la escritura

guiones. Las teorías de escritura de guion se dividen entre quienes

la poética es su punto de partida, junto a las teorías de los mitos; y

quienes tratan de negarla y buscar nuevos caminos.

Pero más allá de la estructura de tres actos, y la proporcionalidad

que hace a su belleza. Hay, creo, algo en él espíritu de la tragedia

que tiene que ver con nuestra necesidad interior de ver

representadas historias.

Pero mirando las cosas que se estrenan en las carteleras podemos

aventurarnos a una hipótesis de que la tragedia no ha muerto como

sostiene George Steiner, si no que ha sufrido una metamorfosis tan

aberrante como la de Gregori Samsa.

Para Aristóteles, en la tragedia el héroe trágico comete un error y

cae en cuenta que tiene que pagar un precio por su atrevimiento de

enfrentarse a los Dioses, al conocer las consecuencias de sus

errores asume su destino trágico, lección moral que el espectador

aprende mediante la catarsis.

En Nietzsche se trata, como en gran parte del arte, de una pulsión

entre: el pensamiento de la razón y él orden que le llama apolíneo

contra la intuición, él caos y los sentidos que viene de Dionicio.

En Hegel, no hace faltan los Dioses, son dos principios morales

legítimos que se enfrentan, o dos personajes que, desde puntos de

vista diversos, luchan a veces con los mismos principios morales. Y

él resultado debe ser la reconciliación.

Heidegger, Ya en este siglo, en cambio ve que la tragedia debe

plantear es un problema existencial, él héroe debe tener el valor de

abrir un espacio a la verdad, el valor de la revelación.

Pero ese desarrollo estuvo muy poco presente en él cine. ¿Por

qué?

Un paréntesis grande antes de seguir.

En una charla para justificarse como semiólogo Yuli Lotman

defendía su oficio, explicando que como en él refrán “cada

panadero alaba su pan” Cada uno consideraba lo suyo como lo más

importante; así él decía que estudiaba lo que nos distinguen a los

hombres de los animales: como es que se comunican los hombres.

Así los médicos salvan las vidas de los hombres, los artistas

retratan sus almas y los curas las salvan; los historiadores cuentan

cómo es que llegaron hasta ese lugar los pueblos, y los políticos

como salvan a las naciones y planifican su futuro.

Y, justamente es en los políticos donde más egos crecidos

desmedidamente se encuentran, es que ellos creen que es tan

importante su misión, que nada puede detenerlos, algunos hasta

creen que son profetas y por lo tanto consideran justo y necesario

que todos los demás, incluidos los artistas y creadores, les ayuden

a tan importante misión.

Y lo consiguieron.

Así la cultura y él arte se redujeron a simples herramientas, -y en

alguna sociedad de raíz más violenta, simplemente se las redujo a

ser: “un arma” al servicio de esa “importante misión” de los políticos.

A una gran mayoría les pareció correcto la subordinación de la

creación a una dirección política, en la medida que coincidía con la

dirección a donde ellos iban.

Algunos fueron más allá: les parecía correcto establecer una

dependencia orgánica, de los creadores y pensadores, con los

encargados de manejar la dirección política. No solo para

uniformizar los contenidos, sino que también se crearon

agrupaciones, sindicatos, asociaciones y uniones, que eran la

correa de transmisión del poder; y se dictaminaron qué función

debería cumplir el arte y que cosas debería hacer y sobre todo que

cosas no, y dictaminaron la función que debería tener él arte según

en qué estado creían que estaba la sociedad en su tan importante

misión política.

Esos grupos corporativos de asociaciones y uniones de artistas

pronto crearon una elite casi aristocrática que se adueñaron de los

medidores de la calidad de cada una de las obras. De su utilidad o

futilidad de las obras y de sus autores. Y de administrar los fondos

para que sigan o no haciendo su arte. Se crearon círculos viciosos

que inevitablemente terminaron en mediocridad.

En medio de eso nacían las vanguardias, de desmembraban y se

peleaban entre ellas y algunas otras se adscribían alguna causa

política y otras las condenaban.

En la Italia fascista, en la Unión Soviética Socialista y en la

Alemania Nazi “florecieron” orgánicamente agrupaciones

organizaciones de artistas e intelectuales que indicaron como

debería someterse él arte al proceso político, todos tenían en

común que tenían delante un solo enemigo a quien combatir y

vencer, la necesidad de destruir él pasado rescatando lo nacional,

proclamar lo nuevo que rotule él arte del porvenir, la necesidad de

rescatar los valores nacionales, la necesidad de sacrificio por esas

causas, la necesidad de glorificar a los héroes propios y demonizar

a los enemigos, defender la moral propia.

El mundo estaba entre las guerras y paralelamente al otro lado, en

el otro bando, también de manera corporativa se creó el código

Heinz, que además de considerar que los artistas deberían apoyar

directamente a la guerra como lo hicieron muchos de los cineastas

norteamericanos, tenía muchas coincidencias con los postulados de

sus enemigos. Después, de alguna manera, todo se profundizo con

la caza de brujas del Mcarthismo.

Con similares propósitos y métodos cada artista representaba sus

hagiografías, y le daba forma de mal al enemigo; el representante

del mal progresó, se convirtió en el antagonista, él mal que en

muchas de sus caras se enfrentaba a los héroes que defendían o

representaban las ideas de sus postulados políticos. Podríamos

escribir sobre el antagonista de las mil caras.

No se necesitaba héroes trágicos arquetípicos, sino solamente

valientes, ingeniosos y con algún poder solamente se encargue de

enfrentar a la encarnación del mal. El resultado es que los villanos

empezaron a cobrar protagonismo, tener más brillo y ser más

pintorescos en él mejor sentido de la palabra.

Creo que de tanto combatir el mal encarnado en variados y

extraños antagonistas Esa cosa esencial que creo tenía en él

espíritu de la tragedia que tiene que ver con nuestra necesidad

interior, la han dejado en él camino.

Ahora, por poner un ejemplo, héroe le llamamos a un ser que usa

un único y particular uniforme de látex que se puede usar como

disfraz y que se reúne con otros uniformados que combaten unos

exóticos personajes que solo son una pálida caricatura del mal. Y

como la talla no le alcanza y ha perdido toda humanidad, se usa él

oxímoron de “super-heroe”. Pero también, por poner otro ejemplo,

en él mejor de los casos, son pequeños héroes humanos que

luchan, o toman conciencia de alguna particularidad mundana del

mal, como la intolerancia, él abuso, el racismo, la ambición, o el

machismo.

Y no que esas cosas no estén mal y no tengamos que combatirlas,

pero creo que podemos aspirar contar historias que toquen o

intenten hacerlo, cosas esenciales de las que trato de escribir

Aristóteles, más allá de su estructura física y proporcionalidad.

Está es una lectura arbitraria y totalmente incompleta, de quien solo

escribe historias de antihéroes, porque lo mío no es la investigación

y sabiendo que supuesto que hay muchas otras maneras de ver

estos asuntos, pero a mí, hoy día, se me antojaba compartir está.

Como un en homenaje al maestro Jorge Ruffinelli por este texto, por

a sus valiosas y inolvidables conversaciones, Y también a los 200

años de nuestra querida y atormentada patria.